In einer Zeit, in der in Betracht gezogen wird, DDR-Geschichte aus dem Lehrplan zu streichen, will ich noch schnell ein paar Erinnerungen aus der „Froschperspektive“ festhalten.

Gegen das Bildungssystem der DDR habe ich heute nichts mehr einzuwenden.

Es gab eine verlässliche, solide Grundbildung von gutem Niveau, republikweit einheitlich.

Das Bewertungssystem war auch für Eltern verständlich, einschließlich der sogenannten Kopfnoten – Betragen, Fleiß, Ordnung, Mitarbeit -, die für mich zu Unrecht umstritten sind. Eine schriftliche Beurteilung gab es zum Schuljahresende noch dazu.

Was aber die Fächer Staatsbürgerkunde und Geschichte (teilweise auch Geographie) betraf, so wollte der SED-Staat nicht nur lehren, sondern nach seiner Ideologie das Bewusstsein formen. Dagegen waren die meisten jedoch ziemlich immun.

Man war gewöhnt, zu Hause anders zu sprechen als im öffentlichen Raum.

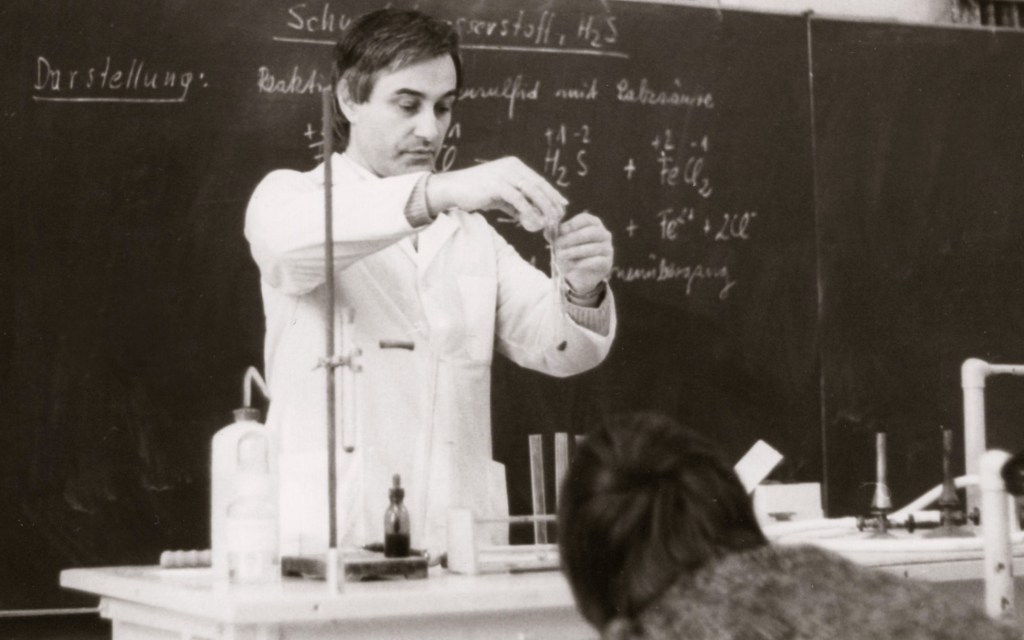

Mir hat der praktische Unterricht gefallen. Er begann in der Unterstufe mit dem Fach Werken.

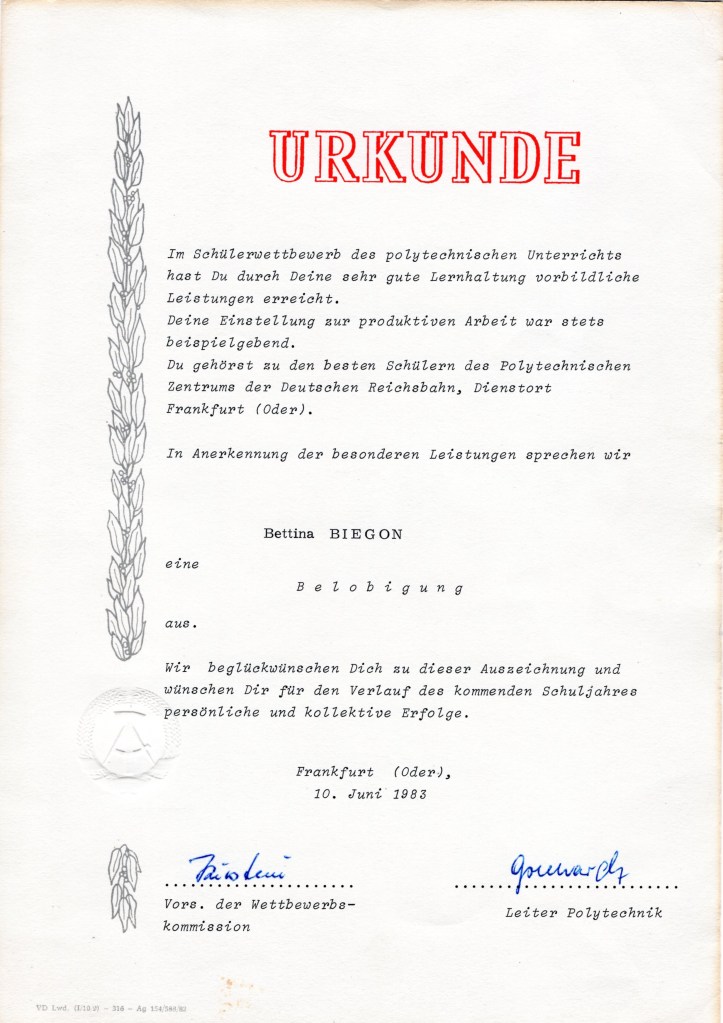

In der Oberstufe war es das Fach PA = praktische Arbeit, was bedeutete, dass man einen Tag in der Woche in einem Produktionsbetrieb arbeitete.

Unsere Schule, die POS Franz-Mehring, hatte einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Reichsbahn und dem VEB Oderfrucht, einer Konservenfabrik.

Bei der Deutschen Reichsbahn lernte ich auch, mit einer Standbohrmaschine umzugehen. Ich weiß, was eine Senkbohrung ist und war (bin?) in der Lage, eine solche auszuführen. Am lebhaftesten erinnere ich mich aber an die Herstellung von Wrasenklappen in den Werkräumen des Kulturhauses Völkerfreundschaft, das zur Deutschen Reichsbahn gehörte. Meine Klassenkameradin Beate und ich wetteiferten stets, wer die meisten schaffen würde. Die fünf Jungs unserer Klasse ließen wir spielend hinter uns. Acht Stück war unsere Höchstleistung in einer Unterrichtseinheit. Wobei jede Klappe funktionstüchtig sein und den Augen des Lehrmeisters standhalten musste.

Das „Kaufhaus Freizeit“ in Frankfurt bot verschiedenste Waren an, vom FDJ-Hemd, der Toilettenbrille, der Taucherbrille über elektrische Autobahnen (wenn es sie denn gab) bis hin zu „unseren“ Flachverbindern und Winkeln aus Metall mit Senkbohrung (!) und eben Wrasenklappen, die ich ganz stolz meinen Eltern zeigte, als wir dort einkauften und erstaunt feststellten, dass sie zum Kauf angeboten wurden. Vielleicht war ja auch eine von mir gefertigte dabei.

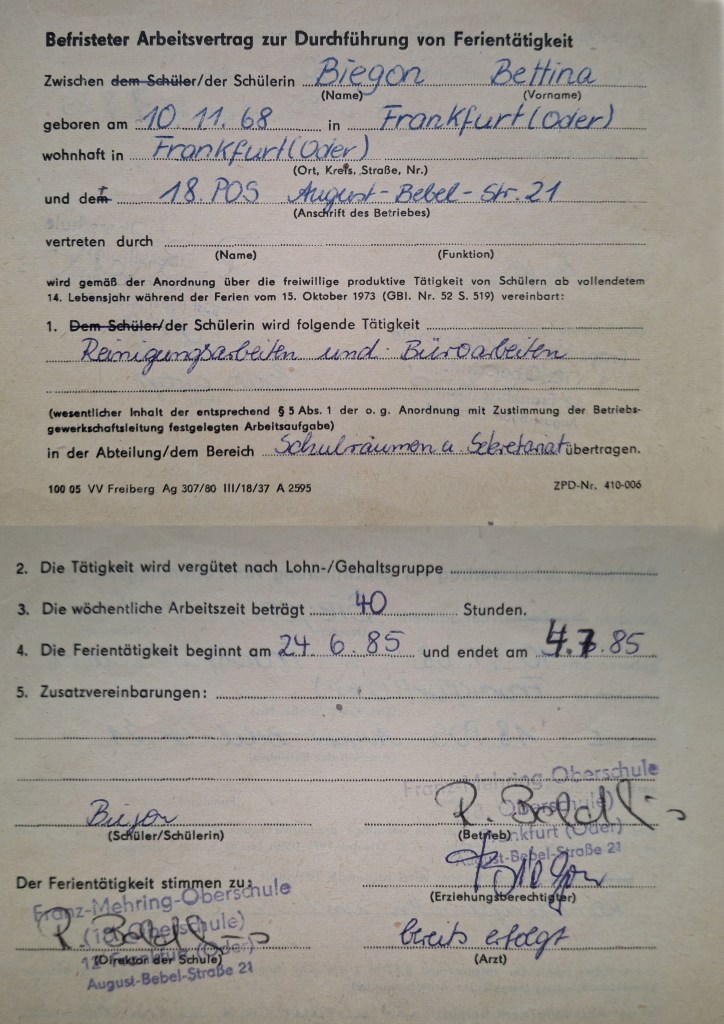

Nach den Abschlussprüfungen der 10. Klasse mussten alle Absolventen eine Woche im VEB-Oderfrucht zum Erdbeerenentkelchen antreten. Alle, bis auf einen. Die Schulsekretärin hatte sich eine Hilfskraft erbeten. Der heiß begehrte Posten, im Vergleich zur Fließbandarbeit in der Konservenfabrik, fiel mir zu. Das hatte ich der Fürsprache unseres Klassenlehrers zu verdanken.

Anfangs arbeitete ich unter Anleitung. Zunehmend nahm sich die Sekretärin aber Freiheiten und ließ mich allein. Auch für ein Tête-à-Tête, wie sie mir einmal verschmitzt erzählte.

Ich war für das Telefon zuständig, für das Abschreiben und Aushängen der Vertretungspläne und sogar für das Kaffeekochen bei einer Lehrerkonferenz. Schüler holten sich von mir Tafelkreide. Lehrer, überrascht mich im Vorzimmer des Direktors zu treffen, blieben für eine kurze Unterhaltung. Nun auf einer anderen Ebene, so empfand ich es. Die Prüfungen hatte ich hinter mir, die Noten standen fest. Das bis dahin bestehende Lehrer-Schüler-Verhältnis schien verändert, eher vertraulicher. Jedenfalls fühlte ich mich gut. Dem Schülerdasein fast entwachsen, dem Erwachsenwerden auf der Spur.

Dem Erwachsenwerden, das vier Jahre später in einer anderen politischen Ordnung weitergehen sollte. Aus einem Land heraus, das es heute nicht mehr gibt, dessen Menschen aber immer noch da sind. Menschen, die in einer oft ungerechten und falschen Gesellschaft, dennoch ein richtiges Leben geführt haben.

Ganz naiv hatte ich eigentlich gedacht, dass alles Vergangene irgendwann in die Geschichtsbücher eingeht und damit Bestandteil des Unterrichtsstoffs wird.

Sollen nun 40 Jahre DDR herausgeschnitten werden, wie eine faulige Stelle aus einem Apfel?

Was steckt dahinter? Das schlechte Gewissen, einen Teil Deutschlands preisgegeben zu haben? Ist es nicht wissenswert, dass der Osten Deutschlands unter der Kontrolle der Sowjetunion und somit 18 Millionen Menschen Faustpfand für stabile Verhältnisse in Europa waren? Denen die Anpassung an das ihnen zugeteilte und durch eine Mauer „geschützte“ Leben in der DDR heute gerne vorgehalten wird! Dass Familien durch die Teilung Deutschlands auseinandergerissen wurden, sich Jahrzehnte nicht wiedersehen konnten, einige nie wieder? Das alles und die Ereignisse nach dem Mauerfall sollten doch nicht in Vergessenheit geraten.

Leopold von Ranke, einer der bedeutendsten Geschichtsschreiber des 19. Jahrhunderts, forderte Tatsachen unparteiisch darzustellen, ohne zu richten.

In dem Artikel „Aus der Geschichte lernen?“ zitiert Christoph den Historiker Leopold von Ranke: „… zeigen, wie es eigentlich gewesen.“ (»Geschichten der romanischen und germanischen Völker«, 1824).

Folgendes Zitat von Rankes möchte ich noch hinzusetzen aus »Zur Kritik neuerer Geschichtsschreiber«, 1824: „Der Weg der leitenden Ideen in bedingten Forschungen ist ebenso gefährlich als reizend; wenn man einmal irrt, irrt man doppelt und dreifach; selbst das Wahre wird durch die Unterordnung unter einen Irrtum zur Unwahrheit.“

Bettina Zarneckow