Oder wie war das damals?

von Bettina Zarneckow

In ihrem Blog Tutto paletti brachte mir Anke mit ihrem Artikel „Klischees vor der Linse“ einen Film in Erinnerung, den ich mir längst ansehen wollte. „In einem Land, das es nicht mehr gibt“.

Filme, deren Handlung in dem Land spielt, in dem ich meine Kindheit und Jugend verbrachte, üben auf mich eine besondere Anziehungskraft aus. Die Frage ist immer: Kann ich das Geschehen „absegnen“? Oder werden nur Klischees bedient, die den einseitigen Blick auf die DDR untermauern, den Verdacht bestätigen, DDR Bürger müssten „auf die Couch“, leiden unter dem Stockholm-Syndrom, wünschten sich die Mauer zurück, hatten ja „nüscht“, lebten in einem allzu grauen Alltag?

Ich finde den Film gut gelungen. Wenn er auch nur eine der vielen Nischen der DDR beleuchtet.

Ein wenig konnte ich das Künstlerleben in der DDR beobachten:

Meine Mutter arbeitete im Frankfurter Kleisttheater in der Produktionsleitung. Meine Schwester und ich gingen dort ein und aus, kannten die Werkstätten und erlebten die Künstler auf und hinter der Bühne: Die Sängerin, die ihre Stimme im Turmzimmmer trainierte. Die Pianistin mit ihren Fingerübungen auf einem meist verstimmten Klavier. Den Requisiteuer, der voller Einfallsreichtum Einrichtungsgegenstände bis hin zu Waffenattrappen besorgte. Den Bühnenbildner, der visionär Bilder entwarf und bauen ließ. Die Maskenbildnerin, die Perücken knüpfte. Die Schneiderin, die unglaubliche Kostüme schneiderte und unseren Klavierlehrer, Mitglied im hauseigenen Orchester, Virtuose auf der Klarinette. Es war ein ganz eigenes Milieu. Beeindruckend mit Anziehungskraft. Vergleichbar mit Szenen im Film.

Unglücklich inszeniert im Film ist die Handlung der nacktbadenden Gruppe am Strand.

Galt doch die DDR als fortschrittlich in dieser Hinsicht. Ein Stück Freiheit, was sie ihren Bürgern mit der Freikörperkultur zugestand als Ventil für ihre Unfreiheit?

Sicherlich patrouillierte Grenzpolizei an der Ostseeküste. Aber diese Hatz mit zähnefletschenden Hunden? Nein.

Die Häuser waren grau, aber so heruntergekommen? Doch, leider. Ich habe mir eben Bilder aus meiner Lehrzeit angesehen. Ihr sanierungsbedürftiger Zustand war den viel zu niedrigen Mieten, dem Mangel an Baumaterial und Handwerkern geschuldet, das weiß ich auch.

Die Werkhalle weckt Erinnerungen. Ich habe Fotoreportagen in Betrieben gemacht. Auch in der Wäscherei des Dienstleistungskombinates, wozu unsere Fotoabteilung gehörte. Werkhallen hatten für mich einen gewissen Charme. Die Großwäscherei empfand ich als schrecklich.

Sehr amüsiert habe ich mich über die ältere Dame am Anfang und am Ende des Films, die zuerst mit zwei Autorreifen die Straße überquerte und schließlich mit Karosserieteilen unterm Arm. Eine Parodie auf die berühmte Ersatzteilbeschaffung in der Mangelwirtschaft der sozialistischen Republik? Ersatzteillager in so manchem Keller waren keine Seltenheit und Gold wert.

Ohne Frage ist den Bildern des Films die Farbintensität genommen worden.

Ein Gestaltungsmittel, was Erinnerungen an die damalige Qualität von Farbfotos weckt. Meistens wurden Urlaubsbilder auf Schwarzweißmaterial fotografiert. Selten entschied man sich für einen Farbfilm. Erstens dauerte die Entwicklung der Bilder bis zu einem Vierteljahr. Zweitens waren sie viel zu teuer und sahen dann genauso aus, wie die Bilder dieses Filmes. Für mich hat der Film dadurch etwas Nostalgisches. Wenn auch diese Form der Betrachtung inzwischen ganz schön in Verruf geraten ist. Weil wir „Ewiggestrigen“ das Land, das es nicht mehr gibt, losgelöst von der Regierung und politischen Verhältnissen, unerhörterweise als unsere Heimat betrachten. Man vermisst Vertrautes und Vertrautheiten, die sich gerade wegen der sozialistischen Diktatur entwickelt hatten, kurz gesagt Nischen, eine davon wird im Film dargestellt.

Über mein Leben in der DDR habe ich schon einmal in meinem Blogbeitrag Eine Mitläuferin berichtet.

Aufgrund des Films möchte ich folgende Ergänzungen bringen:

Das Land, in das ich 1968 hineingeboren wurde, gibt es so nicht mehr. Es gibt die Erinnerungen. Erinnerungen an eine friedliche, für mich unbeschwerte Kindheit und Jugend. Persönliche Erlebnisse, die diese Erinnerungen grundlegend trüben, fallen mir nicht (mehr) ein. Wie im Leben eines jeden Menschen lief auch bei mir nicht alles glatt, weder im Kindergarten, noch in der Schule. Aber ich hatte Familie, meine Eltern und meine große Schwester, die immer schon ein Jahr vorher an Ort und Stelle war, wo mich mein Weg noch hinführte. Bis sie nach der 8. Klasse zur erweiterten Oberschule ging, um ihr Abitur zu machen. Dorthin folgte ich dann nicht mehr. Als Zweitbeste der Klasse hatte ich zwar meinen Platz sicher, aber meine ständigen Ängste und meine Scheu standen mir im Weg. Ich gab meinen Platz für meine Mitschülerin Kerstin frei, die ihr Glück kaum fassen konnte. Die drei besten jeder Klasse wurden an die EOS aufgenommen, in die sogenannten Sprachklassen.

Der vormundschaftliche Staat DDR hatte seine Staatsbürger „eingesperrt“. Gegebenheiten standen fest, es gab Regeln, die man mehr oder weniger befolgte. Man kannte die Mitmenschen, die von der Sache des Sozialismus überzeugt waren und achtete ihnen gegenüber auf seine Worte. So zum Beispiel bei unserer Staatsbürgerkundelehrerin.

Sie ließ kein gutes Haar an der BRD, unserem Klassenfeind. Einmal entdeckte sie Fotos von westdeutschen Autos bei mir. Mit den Jungs meiner Klasse kaupelte ich „feindliche“ Fussball- und Autobilder. Ich interessierte mich für beides, ging oft durch Frankfurts Straßen und fotografierte die Autos der Westverwandtschaft, die zu Besuch in der „Zone“ war. Voller Unverständnis erklärte sie mir, dass Trabants und Wartburgs genauso interessant wären. Aus heutiger Sicht muss ich ihr recht geben, eine Rarität. Das ahnte aber damals noch niemand.

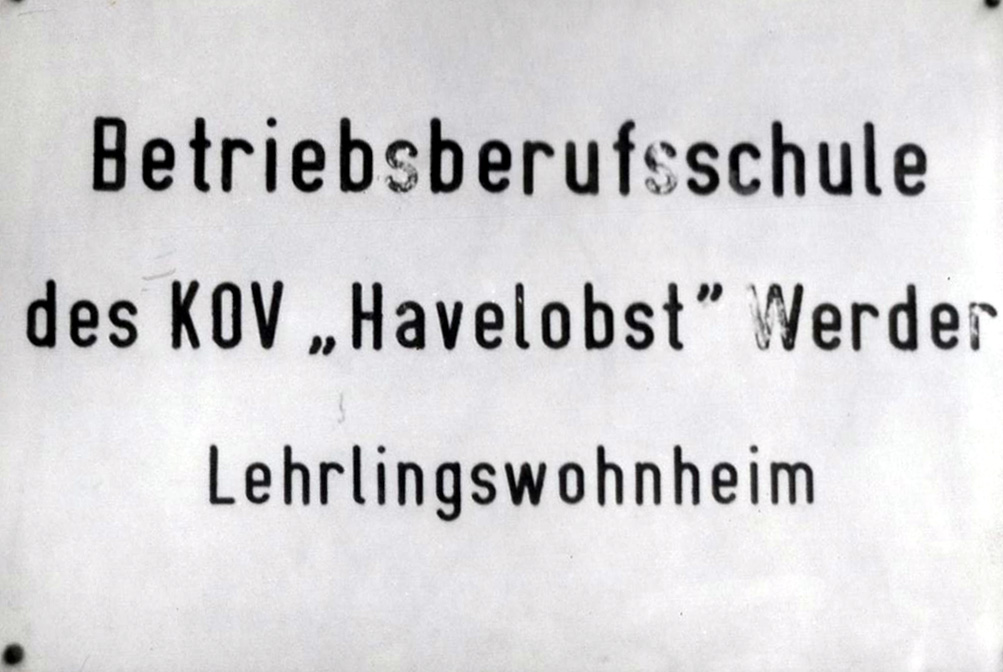

Meine Ausbildung zur Fotografin begann ich 1985 in Potsdam. Es war für diesen Beruf die einzige Schule in der DDR und so kamen Lehrlinge aus der ganzen Republik zusammen. Da waren schon einige „Paradiesvögel“ dabei. Während ich mich darauf beschränkte, das Handwerk zu lernen und Fotos nach Aufgabenstellung ablieferte, gab es Mitschüler, die mit ihren Bildern rebellierten.

Die Eheleute Krafft, unsere Lehrer für Technologie und Gestaltungslehre, waren die schillernden Gestalten der Schule, nicht nur wegen ihres großen Altersunterschiedes (sie war einst seine Schülerin). Sie inszenierten sich ständig selbst. Kamen sie an einem Tag in völlig lässiger, fast provozierend unansehnlicher Kleidung, konnte man sicher sein, dass es einem am nächsten Tag fast die Sprache verschlagen würde. Er dann sehr gepflegt, herrlich duftend, oft mit Krawatte oder sogar Fliege. Sie, jugendlich anmutend, in einem hinreißenden Kleid oder ganz Dame in einem eleganten Hosenanzug. Wollten sie unseren Sinn für Ästhetik herausfordern? Mag sein. Ich fand es unglaublich interessant.

Beide waren Fotografenmeister, für mich Künstler, und liebten ihren Beruf. Sie lebten in einem Eigenheim im Potsdamer Stadtteil Caputh, einer reizvollen Seenlandschaft, mit eigener kleiner Yacht.

Ja, auch das war die DDR. Farbenfroh, bunt. Die Farben der Natur waren in ganz Deutschland dieselben. Wir lebten auch mit einer Leichtigkeit. Nicht jeden Tag, aber wer tut das schon?! Jedenfalls standen wir nicht früh auf und verfielen in eine Depression, weil wir uns jeden Tag aufs Neue unseres Daseins hinter einer Mauer bewusst wurden. Wir versuchten das beste aus der Situation zu machen und passten uns den Gegebenheiten an. „Das ist nicht nur praktisch, sondern auch klug.“ (H.-G. Gadamer in einem Interview vom Februar 2000, kurz nach seinem 100. Geburtstag)

Bei vielen Menschen bestand eine Aversion gegenüber den Machthabern unseres Landes und das schweißt zusammen. Es bestand aber auch eine Gemeinschaft, die mit den Plänen der Regierung übereinstimmte: Arbeitsgemeinschaften, Sportgruppen, Musikschulen, Ferienlager und das alles für jedermann und kostenlos.

Das klare, übersichtliche Bildungssystem und dessen verbindliche Strukturen, ohne ständige Veränderungen, wünschte ich mir in die heutige Zeit.

Nicht alles war schlecht in der DDR.

Dass ich das einmal sagen würde?!

Höre ich jemanden von Verdrängung sprechen?

Vor wenigen Wochen traf ich übrigens meine Staatsbürgerkundelehrerin auf dem Friedhof. Etwas unsicher, ob sie sich an mich erinnern würde, grüßte ich. Sie blieb stehen, nannte den Namen der Straße, in der ich wohnte. Nur mit meinem Namen müsste ich aushelfen, so ihre Bitte. Ah ja, und sogleich erkundigte sie sich nach meiner Schwester. Es war ein sehr nettes Gespräch mit der äußerst agilen, gut aussehenden etwa achtzigjährigen Dame, seit acht Jahren verwitwet. Von ihrem Mann habe sie mit auf den Weg bekommen: „Du hast eine gute Rente, du reist gerne, also genieß dein Leben, wenn ich nicht mehr da bin!“

„Und das tue ich! Seitdem mein Mann tot ist, reise ich allein. Ich finde immer Anschluss, bin ja nicht auf den Mund gefallen. Vor wenigen Wochen war ich am Ballermann und übermorgen geht es für drei Wochen nach Tunesien. Alles Gute für sie, Bettina. Auf Wiedersehen.“

Und der Mensch heißt Mensch,

weil er irrt und weil er kämpft

und weil er hofft und liebt,

weil er mitfühlt und vergibt.

Und der Mensch heißt Mensch,

weil er vergisst, weil er verdrängt,

und weil er schwärmt und glaubt,

sich anlehnt und vertraut.

("Mensch" Herbert Grönemeyer)